Desde que se detectó en China hace meses el CoVid-19 (coronavirus) sabemos que éste es muy contagioso, que no alberga demasiado riesgo para la mayoría de la gente (el 80% de las contagiadas cursan síntomas leves) pero cuenta con una tasa de mortalidad considerable para gente vulnerable (personas de más de 60 años y/o con patologías previas). Asimismo, un porcentaje suficientemente alto de gente contagiada necesita cuidados intensivos como para saturar el sistema de salud estatal si se extiende de manera amplia.

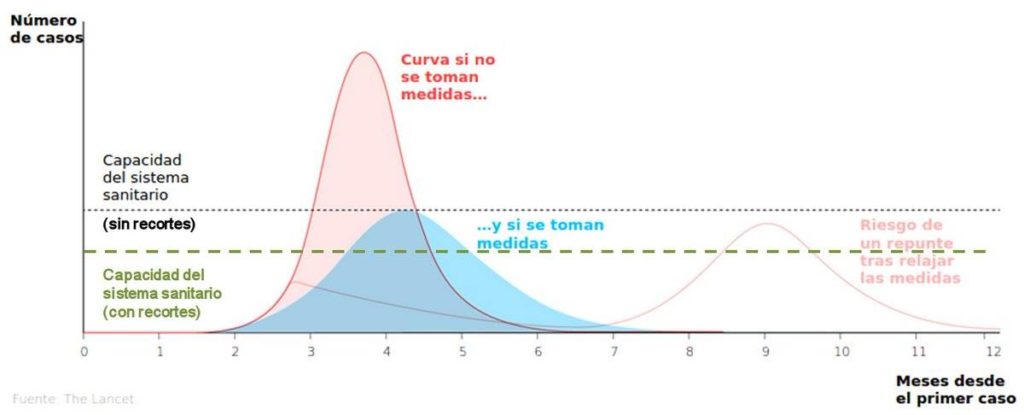

Por eso, con la intención de ralentizar la tasa de contagios para evitar la ruptura del sistema (“frenar la curva” se llama), el Gobierno nos confinó a todas en nuestras casas, por Decreto, el pasado 14 de marzo y el ejército y la policía ocuparon las calles de las principales ciudades. Eso sí, manteniendo abiertos todos los puestos de trabajo (no vaya a ser que colapse la economía) que no fueran de cara al público y, por consiguiente, seguimos cruzándonos con muchas personas por la calle, en el metro y en el autobús, lo cual ha permitido una mayor propagación del virus de lo esperable.

Lo que la crisis del coronavirus nos muestra sobre la salud de nuestro planeta

Tras unos días de encierro y reclusión, los medios han empezado a dar cuenta de algunas imágenes insólitas que se están dando en los epicentros turísticos del mundo: en los canales de Venecia discurre agua cristalina, se vislumbran algas bajo las góndolas y navegan peces y patos entre ellas; en la ciudad japonesa de Nara, los ciervos campan a sus anchas; en Oakland, hacen lo propio pavos reales; y se han avistado jabalíes por las calles de Barcelona.

Un estudio de la Universitat Politècnica de València indica que los niveles de dióxido de nitrógeno, indicadores para medir la contaminación, han descendido dramáticamente en las principales ciudades del Estado en los diez días que siguieron a la declaración del estado de alarma: un 83% en Barcelona, un 73% en Madrid y un 64% en València.

Otro estudio, desarrollado por la Società Italiana di Medicina Ambientale indica que la reducción de las emisiones no sólo es positiva en general para el medioambiente, sino incluso para evitar la propagación del virus, pues vincula la propia contaminación (concretamente, el polvo fino en el aire) como vector de propagación del contagio.

La transición a un modelo más sostenible

Estos datos evidencian que bajando el ritmo de producción a niveles más manejables, disminuyendo el consumo de lo innecesario, limitando el turismo destructivo, realizando únicamente los viajes que sean imprescindibles y acabando con la dañina competencia que rige nuestro sistema económico, las emisiones se reducen y nuestro planeta se convierte en un lugar mucho más habitable.

Situaciones como ésta parecen indicar que la transición hacia un modelo productivo con menor uso de recursos (fósiles y de cualquier tipo) es inevitable. La cuestión es cómo se llevará a cabo. Porque ganar la disyuntiva entre una transición liberadora (ecosocialismo) o una que aumente los grados de opresión y diferencias sociales (ecofascismo) parece que será el próximo gran reto de los movimientos sociales.

No es la primera vez que hablamos de este tema. Hace cuatro años Carlos Taibo publicó Colapso: Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo(Catarata, 2016), libro en el que teoriza acerca de la posibilidad de un colapso (entendido como un golpe fuerte que provoca la quiebra de las instituciones preexistentes, como lo podría ser una catástrofe climática) y las dos respuestas que se podrían dar: una transición socialmente justa y comunitaria por un lado, o el ecofascismo por otro, siendo esto último la imposición de restricciones severas por parte de un Estado fuerte y autoritario al que no le tiembla la mano a la hora de usar la violencia para mantener el equilibrio ambiental a cambio de perpetuar las diferencias sociales.

Esta segunda posibilidad, además, cuenta con importantes precedentes. En el mes de febrero reseñamos en este periódico el recomendable ensayo Ecofascismo: Lecciones de la experiencia alemana (Virus, 2019), en el que se recorre los estrechos vínculos entre el Tercer Reich y el mensaje ecologista.

La transición a un modelo más justo

Evidentemente, apostamos por una transición para salir de la emergencia climática que, a su vez, sea socialmente justa. Y no puede haber transición justa sin una transformación en el mundo del trabajo que asegure una reconversión que otorgue protagonismo a las clases trabajadoras, además de que tenga en cuenta los postulados antirracistas y feministas.

El mes pasado reseñamos en este medio el informe de Ecologistas en Acción titulado Sin Planeta No Hay Trabajo: Reflexiones sobre la emergencia climática y sus implicaciones laborales en el marco de una transición justa. Precisamente aborda todas las cuestiones de justicia social que hemos abordado, lo que hace que su importancia sea incluso mayor hoy que entonces.

Otras propuestas de justicia social las encontramos en campañas que han surgido en los últimos días para hacer frente a la crisis del CoVid-19. Una (impulsada por Sindicatos de Inquilinas, PAHs y asambleas populares y políticas) es la que busca la aprobación de un Plan de Choque Social, que defiende la sanidad universal frente a la exclusión sanitaria de personas extranjeras, destinar más ayudas económicas a trabajadoras, intervenir empresas privadas de gestión de servicios esenciales, prohibir los despidos, dotarnos de una renta básica universal, liberar a las personas presas vulnerables, suspender el pago de alquileres, hipotecas y suministros básicos, cerrar los CIEs y suspender la Ley de Extranjería, entre otras.

Otra campaña, conocida en redes como #SuspensiónAlquileres, defiende la suspensión del pago de las rentas del alquiler durante todo el estado de alarma y coquetea con la posibilidad de convocar una huelga de inquilinas si el Ejecutivo no adopta sus medidas (acto que cuenta con un importante precedente que se llevó a cabo en 1930).

El coronavirus no es una oportunidad

Como hemos dicho, la transición climática debe venir acompañada de una transformación del mundo del trabajo para ser justa. Por ello, la crisis del coronavirus que estamos viviendo quizás no sea el mejor ejemplo de decrecimiento y reducción de emisiones que se puede predicar. En unos meses, si no semanas, vamos a empezar a perder nuestros empleos y, con ellos, nuestras viviendas. Todo parece indicar que habrá miles de despidos (en parte, por la ausencia de medidas proteccionistas de clase trabajadora desarrolladas por el gobierno durante el estado de alarma) y pagar los alquileres se va a convertir en una tarea imposible. El resto, ya lo conocemos: recortes (de nuevo, en sanidad y educación), desahucios, etc.

Es un error estratégico, a la hora de intentar ganar la batalla cultural de que tenemos que vivir con menos, asociar la reducción de emisiones a corto plazo a una crisis económica, como también lo es asociar el decrecimiento a una crisis sanitaria grave que tanto dolor está provocando.

Por otro lado, tampoco conviene asociar la transición climática a la crisis del coronavirus por otra razón: después de que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma, hemos vivido un repunte de autoritarismo que nos acerca más al ecofascismo que al ecosocialismo. Esto no puede ser el ejemplo de gestión de catástrofes que debemos defender. En menos de dos semanas nos han confinado en nuestras viviendas, el ejército patrulla las calles, los militares dan ruedas de prensa enalteciendo los valores castrenses y llamándonos “soldados”, el lenguaje bélico en la lucha contra el virus se ha normalizado, los drones circulan los aires, el gobierno ha ordenado geolocalizar nuestros móviles para estudiar nuestros comportamientos y se ha dotado de la capacidad para intervenir empresas de telecomunicaciones (estado de excepción digital), se han recortado los derechos de las personas presas, se han cerrado las fronteras, la policía ha detenido a 929 personas e impuesto más de 100.000 multas en una semana, hemos vivido situaciones en las que nuestras vecinas se asoman a la ventana para chivarse de quien se encuentra en la calle, insultan al infractor, aplauden a la policía y justifican la violencia policial (¿os acordáis de los buenos tiempos, en los que simplemente se negaba y no se celebraba?).

Por citar algunos ejemplos: en un artículo titulado «Justicieros de balcón en tiempos de cuarentena: ‘Me han insultado y deseado la muerte por salir con mi hijo con autismo’», la periodista Marta Borraz recoge distintos casos de gente que ha ido por la calle a trabajar, a cuidar de un familiar, o acompañando a un hijo con autismo que han sido increpadas, insultadas o denunciadas ante la policía.

Y ello por no hablar de las actitudes racistas que se están normalizando: Trump y Ortega Smith (Vox) se refieren al CoVid-19 como “virus chino”, y éste último asegura que sus “anticuerpos españoles” le salvarán; tanto SOS Racismo como Es Racismo denuncian un incremento de redadas racistas en Madrid, Bilbao y Barcelona; y Vox propone eliminar la sanidad a los extranjeros en situación irregular en estado de alarma (lo cual no es solo un atentado contra los derechos humanos, sino un peligro de salud pública).

Se está creando un caldo de cultivo de odio, militarismo y prefascismo que debemos combatir con pedagogía, un discurso antiautoritario y asambleario, oponiéndonos a la vigilancia digital permanente, recuperando movimientos populares horizontales como el 15-M y con propuestas de justicia social como las que hemos mencionado sobre estas líneas. Debemos huir del ejemplo del estado de alarma como modo de gestión y proponer la defensa de lo comunitario si pretendemos que la transición ecológica sea justa. Nos va, muy literalmente, la vida en ello.

FUENTE: TODO POR HACER